農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ

真の循環社会の枠組みを提案します。

バイオマスとは、生物が生産する循環可能な有機資源を意味しています。また、バイオマスは農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場あるいはそれらの下流に位置づけられる産業や社会の中に存在しています。

これらのバイオマスの多面的で高い次元での有効利用、地域環境の保全などを視野にいれた利活用は、農学生命科学の研究分野の中でこの実現に向けた教育と研究を推進することがバイオマス利用研究FGの使命と言えます。この理念にのっとり、バイオマス利用研究FGが主催する講義では、セミナー、現場視察、さらに演習を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。

平成28年度 授業

農学におけるバイオマス利用研究FGのメーリングリストでも情報を発信しています。登録は下記のメールフォームでもできます。

メーリングリスト登録フォーム

バイオマス利用研究特論I 日程表 (講義)

第1回

4月8日(金)

4月8日(金)

●ガイダンスならびにバイオマス利活用に関する概論

◇ 鮫島 正浩 (生物材料科学)

第3回

4月22日(金)

4月22日(金)

草を糖化するバイオプロセス技術

〜農業が創る新たな資源利用システム〜

〜農業が創る新たな資源利用システム〜

◇ 徳安 健(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 食品研究部門 食品生物機能開発研究領域 生物資源変換ユニット長)

◇ 鮫島 正浩 (生物材料科学)

5月13日(金)

(五月祭のため休講)

第4回

5月20日(金)

5月20日(金)

●バイオマスのエネルギー利用技術

~国内外の持続可能なバイオマス利活用方法について〜

概要: 今後、世界のエネルギー需要は、経済成長とともに着実に増加すると予測されている。特に、途上国のエネルギー需要の大幅な増加が予測されており、化石燃料を主な一次エネルギー源としたエネルギー供給が進んだ場合、環境問題が深刻化することが懸念される。このような状況を解決する方法の一つとしてバイオマスの利活用による低炭素社会の構築が挙げられる。本講演では、途上国のバイオマス利活用の実態を調査・分析することにより、課題を抽出し、課題解決に資する持続可能なバイオマスの利活用方法について展望を述べる。

~国内外の持続可能なバイオマス利活用方法について〜

◇ 森山 亮(エネルギー総合工学研究所 主管研究員)

◇ 芋生 憲司 (生物・環境工学)

概要: 今後、世界のエネルギー需要は、経済成長とともに着実に増加すると予測されている。特に、途上国のエネルギー需要の大幅な増加が予測されており、化石燃料を主な一次エネルギー源としたエネルギー供給が進んだ場合、環境問題が深刻化することが懸念される。このような状況を解決する方法の一つとしてバイオマスの利活用による低炭素社会の構築が挙げられる。本講演では、途上国のバイオマス利活用の実態を調査・分析することにより、課題を抽出し、課題解決に資する持続可能なバイオマスの利活用方法について展望を述べる。

第6回

6月3日(金)

6月3日(金)

●新しいバイオプラスチックへの挑戦

◇ 「バイオプラスチックの現状」

岩田忠久(生物材料科学)

岩田忠久(生物材料科学)

◇ 「セルロース誘導体の高機能化と部材利用」

位地正年(日本電気株式会社 IoTデバイス研究所 主席研究員/筑波大学連携大学院 教授)

位地正年(日本電気株式会社 IoTデバイス研究所 主席研究員/筑波大学連携大学院 教授)

◇ 「リグニンを用いたバイオポリマーの現状と課題」

松下泰幸(名古屋大学大学院生命農学研究科 准教授)

松下泰幸(名古屋大学大学院生命農学研究科 准教授)

バイオマス利活用現場の視察・セミナーと集中討議(SP)

2016 Symposium & Seminars

| conference |

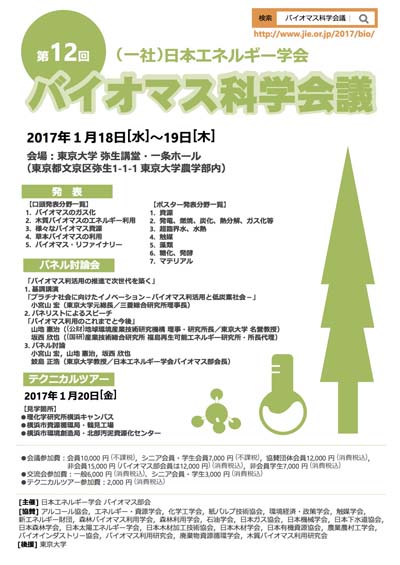

第12回バイオマス科学会議 東京大学弥生講堂一条ホール |

|

FG担当スタッフ

石井 正治

応用生命工学

木南 章

農業・資源経済学

白石 則彦

森林科学

仁多見 俊夫

森林科学

岡田 茂

水圏生物科学

芋生 憲司

生物・環境工学

鮫島 正浩

生物材料科学

岩田 忠久

生物材料科学

齋藤 継之

生物材料科学

五十嵐 圭日子

生物材料科学

山川 隆

農学国際

井上 雅文

アジア生物資源環境研究センター

フォーラムグループ長

鮫島 正浩

事務局長

芋生 憲司