ふくしま再生の会 第19回活動報告会 「原発事故後8年半 被害地の暮らしの今と将来:映像と会話」 飯舘村は、2017年3月末に長泥地区を除く19行政区の避難指示が解除されて、今日まで2年半が経過しました。 高齢者を中心に1300名ぐらいが帰村していると言われていますが、若い世代・壮年世代が、いろいろな事情の中で帰村できずに村外で生活しています。 避難中は、仮の生活を強いられてきた村の方々は、避難指示解除とともに多くの不安を抱えながらも帰村する人・帰村しない人・どうするか迷う人などそれぞれが、今後の生活をどうするか考えざるを得ない状況に置かれていると思われます。 私たちふくしま再生の会は新しい生活環境の選択を迫られている村の方々とどのように協働を進めるかを考え続けてきましたが、課題は多様に複雑になってきています。 本報告会では、記録映像によりわかりやすく以下の内容を報告します。 第1部で、これまでも継続している各種活動について、特に新しい要素を取り込んでいる状況も含めて報告します。さらに、第2部で、最近立ち上げつつある地域活性化事業、アートの力を再生に結合する新しいプロジェクトなどを報告します。 poster(PDF) 日時:2019年10月20日(日)15:30~ 15:30~18:00 第19回活動報告会 18:30~20:00 懇親会 場所:東京大学農学部(弥生キャンパス)東京大学弥生講堂 アネックスセイホクギャラリー(東京大学農学部正門すぐ) アクセス: 主催:認定NPO法人 ふくしま再生の会 共催:東京大学農学生命科学研究科アグリコクーン農における放射線影響FG(act127) 後援:渥美国際交流財団SGRA 参加費:無料(懇親会費:カンパ制) 事前申込: 不要 お問合せ:「ふくしま再生の会」事務局 e-mail: desk[at]fukushima-saisei.jp Tel. 03-6265-5850

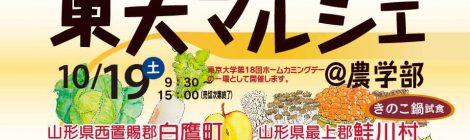

「生産者が想いを伝え、消費者と交流する場」 農産物の実験直売所 東大マルシェ@弥生 poster(PDF) 東京大学第18回ホームカミングデーの一環として開催します 研究(社会実験)および教育(学生研修)用の直売所(随時)です。 一般のかたもご自由に参加いただけます。 山形県の文化と歴史を紡んできた最上川…今回の東大マルシェでフォーカスする白鷹町と鮭川村は、ともに最上川流域の農村です。本研究科農業・資源経済学専攻と山形県は長年にわたって交流を続けてきました。生産者と消費者の交流を通して、都市と農村を結びたい…そんな思いから今回の東大マルシェを企画させていただきました。 日時:2019年10月19日(土)9:30~15:00(売切次第終了) 場所:東京大学弥生キャンパス農正門横 農学資料館 アクセス:

食の科学FG 夏休み実地研修(食の科学ゼミナールⅡ・食と健康システム演習) 国立研究開発法人 農研機構 食品研究部門 本プログラムは、食品事業者の研究所や事業所を実際に訪問して、研究開発または安全・品質管理の取り組みに関する研修を行うものです。食品・飲料等の研究・開発・検査の現場を見学・体験し、関係者と意見交換できるチャンスです。 なお、食の科学ゼミナールⅡ・食と健康システム演習を履修し、本プログラムに参加しレポートを提出した学生には、出席ポイント3が割り振られます。 日時:2019年9月10日(火)午後(13:00〜16:00) 場所:茨城県つくば市 集合:現地集合(詳細は後日告知) 緊急連絡先:03-5841-8882(アグリコクーン産学官民連携室) プログラム案: 1)講義 ・ 食品研究部門紹介(予定) ・ 農研機構のキャリアパス紹介(予定) ・米粉100%パンの製造原理(予定) 2)施設見学 ・電気を使った新規食品加工技術(予定) ・ 食品加工:粉砕に関する研究(予定) ・食品の流通に関する研究(予定) 3)研究員とのグループディスカッション 定員:15名 募集締切:第一次募集締切:8月2日/第二次募集締切:8月19日 出席ポイント:3ポイント ※第一次募集:履修生優先申込み 第二次募集:非履修生を含めた申込み *応募順に参加登録をします。 第一次募集締切までは、履修生を優先して登録しますが、非履修生も応募はできます。第一次募集で定員に達していない場合は、非履修生を登録して、それでも余裕がある場合は第二次募集での応募順に登録します。 なお、定員を超えた場合はキャンセル待ちとして受け付けて、最終参加確認時にキャンセルがあった場合に受付順に登録します。 最終参加確認期間は8月26〜29日の予定です。(8月26日に参加確認メールを送信します) レポート課題

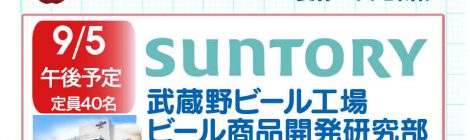

食の科学FG 夏休み実地研修(食の科学ゼミナールⅡ・食と健康システム演習) サントリーホールディングス 武蔵野ビール工場 ビール商品開発研究部 本プログラムは、食品事業者の研究所や事業所を実際に訪問して、研究開発または安全・品質管理の取り組みに関する研修を行うものです。食品・飲料等の研究・開発・検査の現場を見学・体験し、関係者と意見交換できるチャンスです。 なお、食の科学ゼミナールⅡ・食と健康システム演習を履修し、本プログラムに参加しレポートを提出した学生には、出席ポイント3が割り振られます。 日時:2019年9月5日(木)午後(予定) 場所:東京都府中市 集合:現地集合(詳細は後日告知) 緊急連絡先:03-5841-8882(アグリコクーン産学官民連携室) プログラム案: 1)セミナー(40分) ・サントリーグループ、サントリービール、ビール商品開発研究部の概要 ・簡単なビールセミナー 2)技術者が同行してのビール工場見学(60分)※ミニブルワリー案内含む 3)グループディスカッション(90分) ・若手研究者とのグループディスカッション(後半30分は試飲含む) 定員:40名 募集締切:第一次募集締切*:8月2日/第二次募集締切*:8月19日 出席ポイント:3ポイント ※第一次募集:履修生優先申込み 第二次募集:非履修生を含めた申込み *応募順に参加登録をします。 第一次募集締切までは、履修生を優先して登録しますが、非履修生も応募はできます。第一次募集で定員に達していない場合は、非履修生を登録して、それでも余裕がある場合は第二次募集での応募順に登録します。 なお、定員を超えた場合はキャンセル待ちとして受け付けて、最終参加確認時にキャンセルがあった場合に受付順に登録します。 最終参加確認期間は8月26〜29日の予定です。(8月26日に参加確認メールを送信します) サントリーホールディングス ビール商品開発研究部について プレミアムモルツやオールフリーなどのヒット商品の開発・研究を手がける部門です。 こだわりのビール通からライト層まで、幅広い消費者の多様な好みや健康志向などに合わせて商品開発を行う若手研究者・現場に味わいながら触れるまたとない機会です。 普段はおもてに出てこない商品開発・研究の実際を知ってみませんか。 レポート課題

食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 高齢社会の食と健康—食品企業の立場から— 日時:2019年7月9日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7号館A棟114・115号室 講師:株式会社明治 商品開発研究所 栄養設計開発研究部 部長 荒木 周慶 氏 本ゼミナールでは事業者・研究機関における食の安全や健康社会の構築に係る実務や研究活動等について講義いただき、受講生と討議します。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。

食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 農林水産・食品分野における標準・認証について ~グローバルに羽ばたくための標準・認証講座入門~ 日時:2019年7月2日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7号館A棟114・115号室 講師:農林水産省 食料産業局 食品製造課 基準認証室 室長 矢澤 祐一 氏 本ゼミナールでは事業者・研究機関における食の安全や健康社会の構築に係る実務や研究活動等について講義いただき、受講生と討議します。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。 尚、本講義はOne Earth Guardians育成プログラムのLUC Lectureの一環としても開催します。

食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 牛乳〜その品質の向上に向けた科学と技術〜 日時:2019年6月25日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7号館A棟114・115号室 講師:株式会社明治 生産本部 技術部 参与 豊田 活 氏 本ゼミナールでは事業者・研究機関における食の安全や健康社会の構築に係る実務や研究活動等について講義いただき、受講生と討議します。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。

食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 小麦粉の科学 ~品質向上に向けた穀物科学的取組み~ 日時:2019年6月18日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7号館A棟114・115号室 講師:日清製粉株式会社 つくば穀物科学研究所 所長 早川 克志 氏 本ゼミナールでは事業者・研究機関における食の安全や健康社会の構築に係る実務や研究活動等について講義いただき、受講生と討議します。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。 レポート課題 以下の課題から一つを選んでレポートを作成し提出して下さい。 1. 官能評価、物性特性の数値化、澱粉性状の見える化が商品開発、研究開発のキーとなった事例を紹介しました。本質の見える化(数値化)がキーとなった商品開発、研究の事例をネット等で調べて報告して下さい。 2.生活者・消費者の視点から求められる商品特性を取り上げて、日清製粉グループに対して、どのような商品開発、研究を期待するかを述べてください(商品特性については、官能評価、物性特性に関する事項を中心に考えてみてください。) (提出期限:7月2日正午)

平成30年度 食料・農業・農村白書&食育白書&食料自給率・自給力の説明会 農林水産省から3名の講師を招き「平成30年度 食料・農業・農村白書&食育白書&食料自給率・自給力」についてご説明いただきます。 学部・専攻・専修問わずご参加いただけます。 poster(PDF) 日時:2019年6月6日(木)15:00~18:00 場所:東京大学農学部1号館2階10番教室 〒113-8657 文京区弥生1-1-1 アクセス: 主催:東京大学大学院農学生命科学研究科アグリコクーン食の科学FG(act125) 事前登録不要/途中入退場自由 プログラム 15:00-16:10- 食育白書 (質疑:10分) 農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課 食育計画班 課長補佐西尾 素子 氏 16:10-16:40- 「食料自給率と食料自給力指標について」(質疑:5分) 農林水産省 大臣官房 政策課 食料安全保障室長藤田 晋吾 氏 16:40-16:50 休憩 16:50-18:00 食料・農業・農村白書(質疑:10分) 農林水産省 大臣官房 広報評価課 情報分析室長伊佐 寛 氏

食の科学フォーラムグループ >食の科学ゼミナールⅡ(大学院) /食と健康システム演習(学部) poster(PDF) 食品の安全と品質保証 —ゲノム編集技術を用いた食品が食卓にのぼる— 日時:2019年6月4日(火)18:45〜20:30 教室:農学部7号館A棟114・115号室 講師:日本生活協同組合連合会 品質保証本部総合品質保証担当 鬼武 一夫 氏 本ゼミナールでは事業者・研究機関における食の安全や健康社会の構築に係る実務や研究活動等について講義いただき、受講生と討議します。 授業を履修していない大学院生および学部生の参加も歓迎します。