農における放射線影響FGのアウトリーチ活動として公開の報告会を開催します。詳細は下記urlをご覧ください。 https://www.a.u-tokyo.ac.jp/event/event_20191116-1.html 過去のアーカイブはこちらをご参照ください。 https://www.a.u-tokyo.ac.jp/rpjt/

2019年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月4日(木)17:00~17:30 2号館1階化3講義室(合同開催) FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月4日(木)18:15~18:45 7号館B棟231・232号室 FG3: 農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ4月4日(木)16:00~16:30 / 4月5日(金)16:50〜18:304/5に参加できない学生は4/4に参加してください 2号館1階化学3講義室(合同開催)/2号館1階化2講義室 FG4: 生物多様性・生態系再生フォーラムグループ6月上旬予定 未定 FG5: 農学における情報利用研究フォーラムグループ 4月9日(火)16:50~7号館A棟7階会議室 FG6: 農における放射線影響フォーラムグループ4月4日(木)16:30~ 2号館1階化3講義室(合同開催) Writing a Research Proposal / Writing a Research Article 3月29日(金)13:00〜4月3日(水)16:00〜 7号館B棟231/2321号館8番講義室 アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG) ◆食の科学フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の向上と豊かな社会の構築を目指します 食の安全・安心の確立と健康社会の構築をめぐる理論と実践を学びます。そこでは高齢社会における課題解決についても考えていきます。またフォーラムグループの教員もメンバーになっている「食の安全研究センター」と研究や教育の連携を図ります。教育カリキュラムでは専門性と学際性を重視して、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。「国際農業と文化ゼミナール」では 「環境と農業」 「農業と資源」 「経済と食品流通」の3つのテーマの集中講義と、教員とのディスカッションで農業と文化への理解を深めます。「国際農業と文化実習」では、国内実習により日本の農家と農村について体験的に理解を深めた上で、アジア途上国における実習により、地域における問題の把握やそれらの問題解決のためのプロジェクト形成について経験を積みます。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します バイオマスとは、生物が生産する循環可能な有機資源を意味しています。また、バイオマスは農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場あるいはそれらの下流に位置づけられる産業や社会の中に存在しています。 農学生命科学の研究分野の中で、これらのバイオマスの多面的で高い次元での有効利用、地域環境の保全などを視野にいれた利活用の実現に向けた教育と研究を推進することが、バイオマス利用研究FGの使命と言えます。この理念にのっとり、バイオマス利用研究FGが主催する講義では、セミナー、現場視察、さらに演習を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 環境を再生する協働活動を進めます 当FGは、2003年に21世紀COEプログラムの一環で立ち上げられた「生物多様性・生態系再生研究拠点」をベースにしています。さまざまな主体との協働プロジェクトやセミナーの開催などの実績があり、その成果を教育プログラムに還元するとともに、生物多様性とその保全に関わる学際的な新しい科学の創造を目指します。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 最先端農業システムやリモートセンシング・地理空間情報、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う農業気象情報や食料需給問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催し、農業環境情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 福島第一原発事故による放射能汚染地域の大半は、農林畜水産業の場です。この被災地における農林畜水産業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科は事故直後からそのための調査研究を行っています。本FGでは、最新の知見や発見に基づく教育プログラムによって、農における放射性物質の動態や影響を学びます。本FGは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の育成を目指します。

「放射能の農畜水産物等への影響についての研究成果」(第3冊目)がSpringer社より出版されましたAgricultural Implications of the Fukushima Nuclear Accident: The First Three Years(Tomoko M. Nakanishi & Keitaro Tanoi, eds.) に続く、本研究科の成果をまとめた本が出版されました。 下記リンクからオープンアクセスでご覧になれます。 https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-3218-0 Introduction This open access book presents the findings from on-site research into radioactive cesium contamination in various agricultural systems affected by the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident in March 2011. This third volume in the series reports on studies undertaken at contaminated sites such as farmland, forests, and marine and freshwater environments, with a particular focus on livestock, wild plants and mushrooms, crops, and marine products in those environments. It also provides additional data collected in the subsequent years to show how the radioactivity levels in agricultural products and…

ふくしま再生の会 第18回活動報告会 「記録動画上映会:原発事故から7年半 協働に学ぶ」 今回は、活動の中で記録されてきた動画の上映会となります。 第1部では、2011年から活動の中で随時記録されてきた動画をもとにこれまでの歩みを振り返ります。 第2部では、テーマ毎に撮影を行った比較的新しい映像を中心に現在の活動をご覧いただきます。 上映後はこれからの活動についての方針説明や質疑を予定しています。 終了後には簡単な懇親会も予定しております。 どなたでも自由にご参加いただけますので、ぜひ足をお運びください。 poster(PDF) 日時:2018年10月21日(日)15:30~ 15:30~18:00 第18回活動報告会 18:30~20:00 懇親会 場所:東京大学農学部(弥生キャンパス)農学部1号館8番教室 アクセス: 主催:認定NPO法人 ふくしま再生の会 共催:東京大学農学生命科学研究科アグリコクーン農における放射線影響FG(act121) 参加費:無料(懇親会費:別途1000円) 事前申込: 不要 お問合せ:「ふくしま再生の会」事務局 e-mail: desk[at]fukushima-saisei.jp Tel. 03-6265-5850

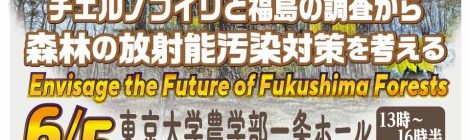

国際シンポジウム 「チェルノブイリと福島の調査から森林の放射能汚染対策を考える」 福島第一原子力発電所の事故から7年が経過しました。放出された放射性物質により汚染された地域の多くが森林に覆われています。事故後に行われた観測調査により森林内での放射性セシウムの動きが少しずつ明らかになってきました。今回のシンポジウムでは、チェルノブイリ事故の際に森林の放射性セシウム研究に精力的に取り組まれたThiry博士とShaw教授を招き、さらにはチェルノブイリ事故が欧州の生態系に与えた影響の研究に長く従事し、国際原子力機関の報告書にも多数関わってきたHoward教授に参加いただき、ヨーロッパの当時の状況や最新の知見、そして福島の観測を踏まえながら、今後の森林内の放射性セシウムと汚染された森林の管理について考えます。 poster(PDF) 日時:2018年6月5日(火)13:00~16:30 場所:東京大学農学部 弥生講堂一条ホールメトロ南北線「東大前駅」徒歩1分 アクセス: 主催:東京大学大学院農学生命科学研究科アグリコクーン農における放射線影響FG(act119)(国研)森林研究・整備機構 森林総合研究所 協賛:「農学140基金」 参加費:無料 事前申込: 不要 発表は英語で行われますが、逐次通訳がありますので、お気軽にご参加ください。 お問合せ:アグリコクーン産学官民連携室 e-mail: office[at]agc.a.u-tokyo.ac.jp Tel. 03-5841-8882 program 12:30 受付開始 13:00 開会の辞 丹下 健(東京大学大学院農学生命科学研究科 研究科長) 講演 13:10-14:10 森林における放射性セシウム循環を解き明かし、モデル化する:チェルノブイリから福島へ イヴ チリー 博士(フランス放射性廃棄物管理公社) 14:10-14:20 休憩:ポスター展示 講演 14:20-15:20 森林を回復できるのか?汚染された森林の長期的見通しと、考えられる今後の管理 ジョージ ショー 教授(英国ノッティンガム大学) 15:20-15:40 休憩:ポスター展示 15:40-16:20 パネルディスカッション パネリスト:イヴ チリー 博士、ジョージ ショー 教授、 ブレンダ・ハワード 教授(英国生態学水文学研究所&ノッティンガム大学) 三浦 覚(森林総合研究所) モデレーター:橋本 昌司(東京大学・森林総合研究所) 16:20-16:30 閉会の辞 坪山 良夫(森林総合研究所 企画部長)

2018年度アグリコクーンガイダンス一覧 FG1: 食の科学フォーラムグループ4月5日(木)18:45~ 1号館2階8番講義室 FG2: 国際農業と文化フォーラムグループ4月4日(水)18:15~19:00 7号館B棟231・232号室 FG3: 農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ4月6日(金)16:50~ 2号館1階化学2講義室 FG4: 生物多様性・生態系再生フォーラムグループ6月5日(火)13:30〜15:00 2号館1階化2講義室 FG5: 農学における情報利用研究フォーラムグループ 4月5日(木)16:50~17:307号館A棟7階会議室 FG6: 農における放射線影響フォーラムグループ4月9日(月)18:45~ 2号館1階化3講義室 Writing a Research Proposal / Writing a Research Article 3月30日(金)13:00〜4月4日(水)16:00〜 7号館B棟236/2377号館B棟 231/232 アグリコクーンの活動組織:フォーラムグループ(FG) ◆食の科学フォーラムグループ 市民・企業と、食の信頼の向上と豊かな社会の構築を目指します 食の安全・安心の確立と健康社会の構築をめぐる理論と実践を学びます。そこでは高齢社会における課題解決についても考えていきます。またフォーラムグループの教員もメンバーになっている「食の安全研究センター」と研究や教育の連携を図ります。教育カリキュラムでは専門性と学際性を重視して、学外から講師を招いたり、官公庁や企業等で研修を行うなど、「社会との関わり」にも重点を置いています。 ◆国際農業と文化フォーラムグループ 活動の場は国際的に広がります 農林水産業を地域の文化を形成する核であると位置づけ、「生産は文化によって支えられている」というコンセプトが、当FGの活動理念です。「国際農業と文化ゼミナール」では 「環境と農業」 「農業と資源」 「経済と食品流通」の3つのテーマの集中講義と、教員とのディスカッションで農業と文化への理解を深めます。「国際農業と文化実習」では、国内実習により日本の農家と農村について体験的に理解を深めた上で、アジア途上国における実習により、地域における問題の把握やそれらの問題解決のためのプロジェクト形成について経験を積みます。 ◆農学におけるバイオマス利用研究フォーラムグループ 真の循環社会の枠組みを提案します バイオマスとは、生物が生産する循環可能な有機資源を意味しています。また、バイオマスは農学に関わりの深い森林・海洋・農産・畜産の現場あるいはそれらの下流に位置づけられる産業や社会の中に存在しています。 農学生命科学の研究分野の中で、これらのバイオマスの多面的で高い次元での有効利用、地域環境の保全などを視野にいれた利活用の実現に向けた教育と研究を推進することが、バイオマス利用研究FGの使命と言えます。この理念にのっとり、バイオマス利用研究FGが主催する講義では、セミナー、現場視察、さらに演習を組み合わせ、バイオマス利活用の理論と実践を学びます。 ◆生物多様性・生態系再生フォーラムグループ 環境を再生する協働活動を進めます 当FGは、2003年に21世紀COEプログラムの一環で立ち上げられた「生物多様性・生態系再生研究拠点」をベースにしています。さまざまな主体との協働プロジェクトやセミナーの開催などの実績があり、その成果を教育プログラムに還元するとともに、生物多様性とその保全に関わる学際的な新しい科学の創造を目指します。 ◆農学における情報利用研究フォーラムグループ 農学における情報利用の新たな可能性を探ります 最先端農業システムやリモートセンシング・地理空間情報、生態系保全のための情報提供、気候変動に伴う農業気象情報や食料需給問題など、農学分野における情報利用研究は大きな可能性を秘めています。当FGは、定期的な勉強会を開催し、農業環境情報の交換を促すと共に、メーリングリストを利用して参加者に関連情報を配信します。 ◆農における放射線影響フォーラムグループ 放射性物質動態・影響の分野におけるリーダーを育成します 福島第一原発事故による放射能汚染地域の大半は、農林畜水産業の場です。この被災地における農林畜水産業復興と食糧の安全確保は急務であり、本研究科は事故直後からそのための調査研究を行っています。本FGでは、最新の知見や発見に基づく教育プログラムによって、農における放射性物質の動態や影響を学びます。本FGは、即戦力となる人材のみならず、将来、リーダーとして社会貢献する人材の育成を目指します。

New English classes for guraduate students strat! Writing a Research Proposal / Writing a Research Article 2018 guidance talk lecturer:Martin O`Brien Friday, 30th March (13:00 – 13:30)room 236/237 (building 7B) Wednesday, 4th April (16:00 – 16:30)room 231/232 (building 7B) concept of the class: Practical training on how to plan and design an experiment, and gain expertise in scientific writing and presentation see the detail on following PDF

ふくしま再生の会 第17回活動報告会 「飯舘村 in すぎなみ —話して、食べて、つながろう!—」 私たちは、福島原発事故後の2011年6月以来、飯舘村に活動の拠点を設け、村民の方々と共に知恵を出し合いながら再生へ向けた各種のプロジェクトを推進してきました。避難指示解除から間もなく1年が経ちますが、帰村した村民は中高年中心でまだまだ少ない状態です。村の方々は事故による避難生活の中でも故郷である飯舘村を守ろうと努力されてきました。 今後、生活やなりわいの再生を着実に推進していくためには、私たちは飯舘村と都市の住民が、お互いにつながって支え合うことが大事だと思っています。 この度、私たちの東京事務所があるJR阿佐ヶ谷駅南の細田工務店杉並リボン館をお借りして、第17回報告会「飯舘村inすぎなみ――話して、食べて、つながろう!」を開催することになりました。飯舘村の再生には、都市の住民の皆さんと絆を深め相互理解をすることが大切だと考えています。報告会では明治大学農学部の皆さんがサポートされている飯舘村の農産物や特産品の試食と説明も行います。いろいろな立場(生産者、消費者、専門家、ボランティアなど)から協働の目標を作り出そうという試みを、飯舘村と杉並の地域からスタートしたいと切に願っています。 poster(PDF) 日時:2018年2月24日(土)13:30~ 13:30~17:50 報告会「飯舘村 in すぎなみ」 18:00~18:45 懇親会 場所:株式会社 細田工務店 杉並リボン館(東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-35-21)JR阿佐ケ谷駅南口徒歩5分 アクセス: 主催:認定NPO法人 ふくしま再生の会 後援:飯舘村佐須行政区活性化協議会 NPO法人CBすぎなみプラス 明治大学農学部 明治大学黒川牧場 東京大学農学生命科学研究科アグリコクーン農における放射線影響FG(act116) NPO法人都市農村交流推進センター 認定NPO法人ふるさと回帰支援センター オイシックスドット大地(株) (株)カタログハウス (公財)渥美国際交流財団SGRA (株)富士通SSL (株)細田工務店 協力:大提燈米穀店 参加費:1,000円(資料代・懇親会費として) 事前申込: ふくしま再生の会HPまたは、sympo2018[at]fukushima-saisei.jpまでメールでご連絡ください。 お問合せ:「ふくしま再生の会」事務局 e-mail: desk[at]fukushima-saisei.jp Tel. 03-6265-5850 なお、2018年2月1日より28日の間、すぎなみ協働プラザ(阿佐谷地域区民センター4階)にて、ふくしま再生の会のポスター展示会を、開催します。合わせてご覧ください。 program 13:00 受付開始 13:30 主催者挨拶 田尾陽一(ふくしま再生の会理事長) 主な参加者ご紹介 飯舘村村民、後援団体 報告 14:00 佐須の地域活性化計画とソバ・菜種作り 佐藤 公一(飯舘村佐須行政区長) 農業再生の試み 酒米・ハウス野菜など 菅野 宗夫(本会福島代表・副理事長) 佐須滑地区「明大ハウス」の栽培の現状と今後 竹迫 絃(元明治大学教授) 佐須のヤーコン・ジャムつくりなどの可能性 小清水 正美(明治大学黒川農場客員教授) 試食会 15:00 飯舘村のお米、ヤーコンジャム、ホウレンソウ菓子など(適宜休憩) 報告 15:40 都市住民との交流と佐須地域コミュニティの再生 菅野 永徳(佐須老人クラブ副会長) 飯舘村の交流事業の具体化 大永 貴規(本会副理事長) 飯舘村の農業再生の課題 溝口 勝(本会副理事長・東大大学院教授 ) 杉並地域住民、後援団体などより 17:40 まとめ 田尾洋一 17:50 閉会 18:00~18:45 同会場にて懇親会

ふくしま再生の会 第16回活動報告会 「避難指示解除から半年、今何が課題か—村民の声—」 飯舘村は今年3月31日に、長泥行政区を除き6年に及んだ避難指示が解除されました。帰村を選択する人、多くの不安を抱え迷っている人、当面村外に生活すると決めた人、帰村できない人、それぞれが生活と生業の再建という困難な問題に直面しています。 本報告会では、避難指示解除後半年を経過した今、飯舘村の村民の方々をお招きし、現在直面している問題をお話しいただき、私たちが協働で何をするべきかを話し合いたいと思います。 同時に、ふくしま再生の会のこれまでの活動状況と得られた結果を総合的にポスターで展示いたします。ふくしま再生の会は、福島第一原発事故後の2011年6月より、全村避難後の飯舘村で、村民・ボランティア・専門家の自立性・創造性を基礎に、全村の放射線・放射能の測定、農業・山林再生の試み、健康医療ケアの実践など、多彩な活動に取り組んできました。積み重ねてきた現実のデータをもとに、今後の生活や農業の課題をオープンに議論したいと考えています。 村民・会員・関係者・関心をお寄せいただいている多くの方々のご参加をお待ちしています。 日時:2017年10月22日(日)15:00~ 15:00~18:00 第16回活動報告会 18:30~20:00 懇親会 場所:東京大学農学部(弥生キャンパス)弥生講堂アネックス1階セイホクギャラリー アクセス: 主催:認定NPO法人 ふくしま再生の会 共催:東京大学農学生命科学研究科アグリコクーン農における放射線影響FG(act114) 後援:渥美国際交流財団SGRA 参加費:1,000円(資料代として)(懇親会費:別途1000円) 事前申込: ふくしま再生の会HPまたは、sympo2017[at]fukushima-saisei.jpまでメールでご連絡ください。 お問合せ:「ふくしま再生の会」事務局 e-mail: desk[at]fukushima-saisei.jp Tel. 03-6265-5850

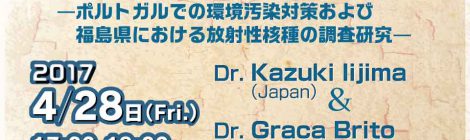

汚染物質の環境動態 —ポルトガルでの環境汚染対策および福島県における放射性核種の調査研究— 2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故から6年が経過し、住宅地や農地で除染も進み、多くの場所で避難指示が解除され着実に復興が進んでいます。しかし、依然として一部地域では高線量地域が存在し、森林や河川から流れ出す放射性物質について不安を持つ住民も多いことも事実です。こうした背景のなか、長年ポルトガルで環境汚染を研究している地質学者のGraca博士と、日本原子力研究開発機構福島環境安全センターで放射性物質の動態予測システムの構築に向けた福島長期環境動態研究(F-TRACE)*を指揮している飯島博士をお招きして、汚染物質の環境中での動態について議論したいと思います。ご興味ある方のご参加をお待ちしております。 poster(PDF) 講師: 福島県の環境中における放射性物質の移行挙動 -生態系への移行予測に向けて- 飯島 和毅 博士(日本原子力研究開発機構福島環境安全センター 環境動態研究グループグループリーダー) Assessment of contaminated soils – Industrial and mining Portuguese cases Dr. Graca Brito(New University of Lisbon, Faculty of Sciences and technology, Earth Sciences Department, Assistant Prof.) 事前登録不要/参加費なし 日時:2017年4月28日(金)17:00~19:00 場所:東京大学弥生キャンパス農学部1号館2階9番教室 アクセス: 主催:東京大学大学院農学生命科学研究科アグリコクーン農における放射線影響FG(act111) 問合先: RI 二瓶直登 anaoto[at]mail.ecc.u-tokyo.ac.jp (ext.27882) *F-TRACEについて 福島長期環境動態研究(F-TRACE): 日本原子力研究機構福島環境安全センターが、生活圏等への放射性セシウムの移動挙動を明らかにし移動予測モデルの開発、 被ばく線量及び移動挙動評価結果を考慮した移動抑制等の対策の提案、長期調査データ,移動予測,線量評価,抑制対策を包括した評価システムの構築などを目標に2012年から実施。 About Dr. Graca Brito Field of expertise: Risk assessment, Environmental mining pollution, Industrial pollution, Soil and groundwater contamination, Landuse and planning, Geology, Geostatistics and multivariated data analysis, Remote sensing and GIS.